出生率は何によって決まり、どこまで政策で変えうるのか

都道府県格差に関する計量分析と政策シミュレーション

素浪人 佐藤 隆

若者の非正規雇用者のうち、5人に1人が正規雇用に転換し、同時に最低賃金が全国一律1500 円になれば、合計特殊出生率は2024年の1.15から1.33までに改善することが期待できる。

はじめに

2024年、日本の年間出生数はついに70万人を下回り、686,061人となった。これは前年(2023 年)の727,288人から41,227人と5.7%相当が減少し、合計特殊出生率も1.20から1.15へと低下している。

この合計特殊出生率の変化は、婚姻率の低下、晩婚化、離婚の増加、一人の既婚者の出生数の減少、女性人口の年齢構成の変化など、複数の要因に分解できるが、その根底には、価値観の変化やライフスタイルの多様化、子育てに対する負担感の変化といった、プライベートな問題が関わっている。

しかし、人間社会における少子化の現象も複雑そうに見えて、ある面では自然界の原理に通底している。たとえば、都市部ではかつて電線に群れなしていたスズメの姿を、近年ほとんど見かけなくなった。スズメの個体数の減少は、安全な営巣場所や餌となる昆虫・雑穀の減少といった環境の変化から強い影響を受けている。これは人間にも通じる単純な生存原理であり、子を産み育てるには、安定した経済基盤、適切な住環境、安全で予測可能な生活条件といった、「安心して子を育てられる環境」が制度として不可欠であることを示唆するものである。

本稿では、こうした視点から少子化問題を人々の「自己責任」や「個人の選択」の結果に帰するのではなく、「制度設計によって変えうる社会構造の問題」として捉え直す。すなわち、出生率の地域間格差に注目し、労働市場、生活コスト、子育て環境といった諸要因が出生率に与える影響を計量的に分析することで、政策によって出生率をどこまで改善しうるかを検証していく。

出生率の地域差の実態

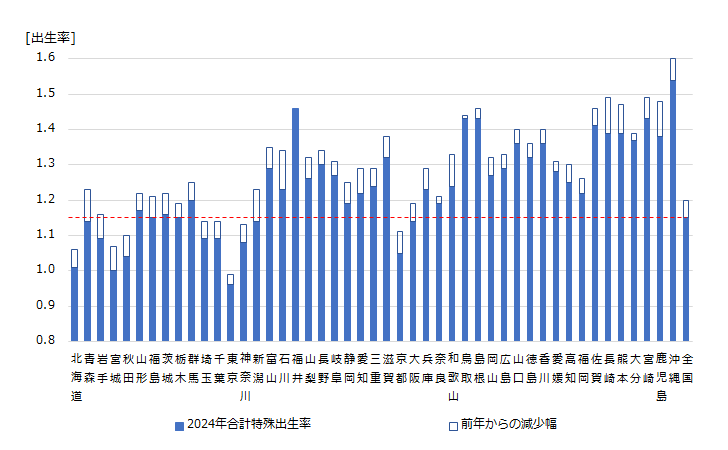

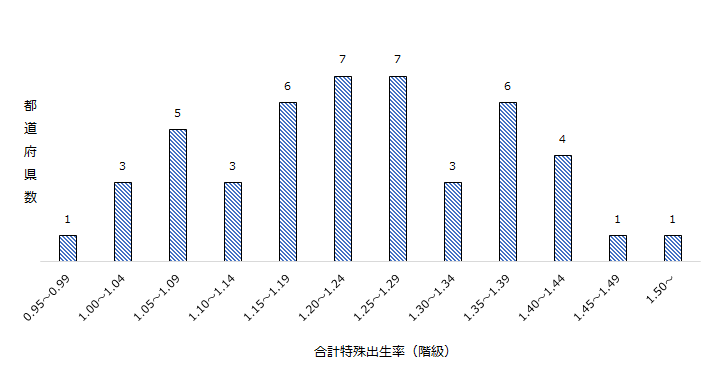

2024年の日本全国でみた合計特殊出生率(TFR)は1.15であるが、47都道府県では、最も高い沖縄県の1.54から最も低い東京の0.96までの間に分布し、地域による差がかなり大きい(図表1、2)。

また前年と比較すると、福井県を除く全ての都道府県で減少が見られ、その幅が最も大きいのは、震災と水害に見舞われた石川県(0.11)、次いで長崎県(0.10)、鹿児島県(0.10)、青森県(0.09)、新潟県(0.09)、和歌山県(0.09)の順である(図表1)。

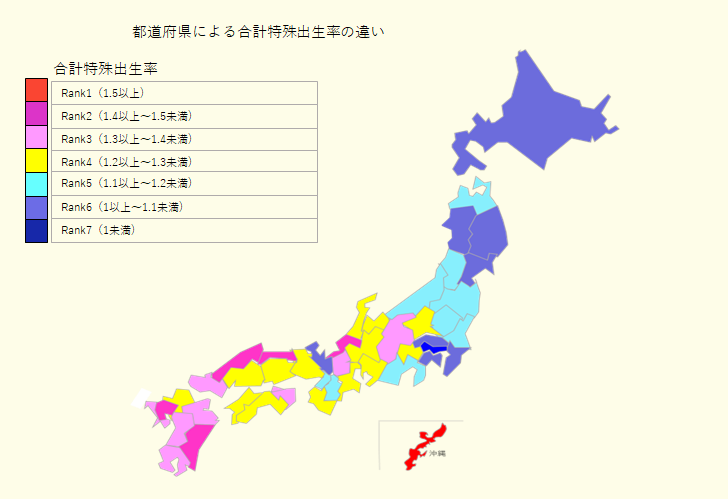

さらに地理的特徴をみると、沖縄・九州・山陰地方が高く、北海道・東北を含む関東以北が低いという西高東低の傾向が顕著である。また、首都圏並びに大阪府、京都府・奈良県で出生率が周辺に比べて低い点が目立つ(図表3)。

図1 2024年 都道府県の合計特殊出生率と前年からの減少幅

図2 2024年 都道府県の合計特殊出生率の分布

図3 2024年 都道府県の合計特殊出生率のマッピング

出生率の地域差の分析フレーム

(1)仮説の設定

安心して子育てできる必要条件という視座から、以下の仮説を設ける。

① 非正規雇用の増加は家計基盤が脆弱となるため、出生数にマイナスに作用する

② 住宅費の負担度が大きいほど、適切な住環境が得にくいため、出生数にマイナスに作用する

③ 行政等による子育て支援が充実しているほど、子育ての負担が軽減するため、出生数にプラスに作用する

④ 東北地方には出生率にマイナスに作用する上記以外の何らかの要因がある

(2)分析モデル

合計特殊出生率の地域差について、下式を用いて回帰分析を行う。

$$\ln(TFR_i) = \alpha + \beta_1 X1_i + \beta_2 X2_i + \gamma_1 D1_i + \gamma_2 D2_i + \varepsilon_i \quad \cdots \text{式1}$$

$$i \in \{0, 1, 2, \ldots, 47\}$$

$$\begin{flalign}

&TFR_i \text{:合計特殊出生率}&\\

&X1_i \text{:15~34歳の人口に占める非正規雇用者比率}&\\

&X2_i \text{:1畳当たり平均賃貸料/最低賃金(時給)}&\\

&D1_i \text{:子育てしやすさダミー(子育てしやすい県と評価されることの多い6 県が1,他は0)}&\\

&D2_i \text{:東北地方ダミー(東北6 県が1,他は0)}&

\end{flalign}$$

X1は経済基盤の不安定さを表す。X2は住宅コストの相対的高さを表す。D1は各種アンケート等で子育てのしやすさが上位に評価されることが多い6 県(福井、鳥取、兵庫、福岡、佐賀、沖縄)を選定。なお、分析に使用するデータ出所は後部にまとめて記載する。

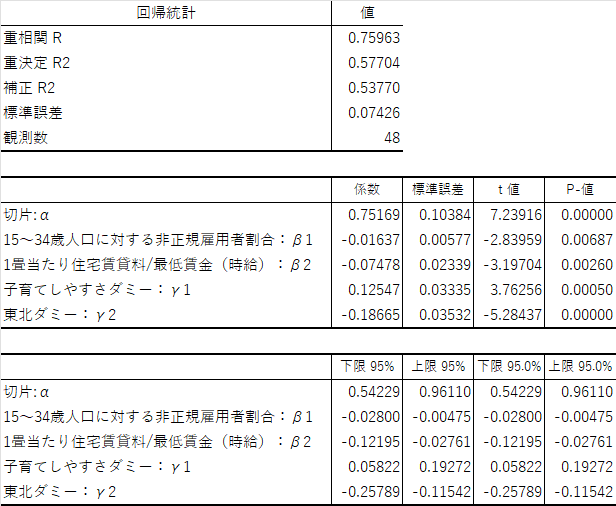

回帰分析の結果

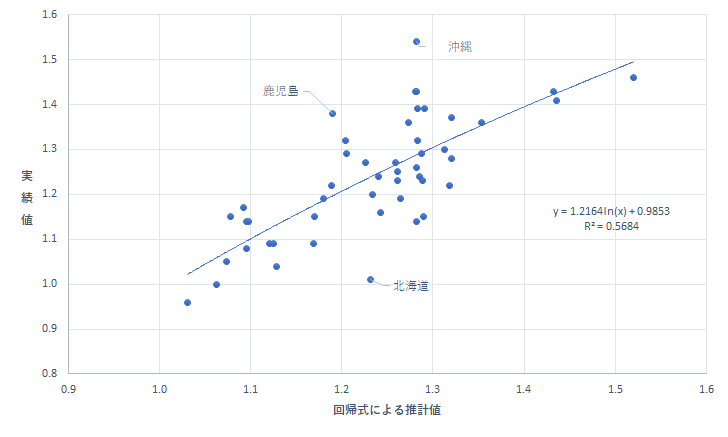

回帰分析結果を表1に示す。全ての係数についてt値の絶対値が2.0超、p値が0.01以下、かつ決定係数R2が0.577であることから回帰式は有意である。また、各都道府県の合計特殊出生率について、回帰式による理論値と実績値を散布図(図4)によって比較しても、理論値によって実績値の変動の57%が説明されている。

以上から、非正規雇用者比率が高いほど、また住宅コストの負担度が大きいほど、出生率に対し、マイナスに働くことが明らかとなった。

なお、沖縄県、北海道、鹿児島県などでは、実績値と推計値の乖離が比較的大きい。それぞれに地域特有の何らかの要因があるものと推察される。

表1 回帰分析結果

図4 2024年 都道府県の合計特殊出生率における実績値と回帰式による推計値の比較

制度設計によって出生率はどこまで改善しうるか

(1)政策シミュレーションのシナリオ

下記の2ケースのシナリオを設定する。

- ケース1:非正規雇用者の20%が正規雇用に転換、最低賃金が全国一律1500円

- ケース2:上記に加えて、全ての都道府県が福井県並みに子育てしやすくなった場合

なお、女性人口及びその年齢構成、住宅賃貸料金など、上記以外の他の条件については変化がないものと仮定する。

(2)シミュレーション結果

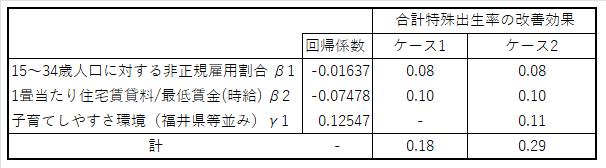

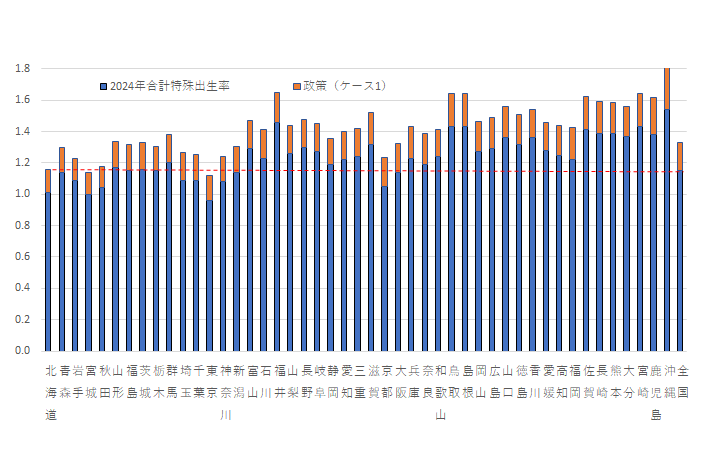

政策効果によって全国の合計特殊出生率をケース1では0.18、ケース2では0.29だけ改善する効果が見込まれる(表2及び図5参照)。

表2 政策による合計特殊出生率の改善効果

図5 最低賃金全国一律1500円&非正規雇用から正規雇用に20%転換する場合の合計特殊出生率の改善効果(ケース1)

結語

近年のスズメの個体数の減少は、営巣に適した場所や餌となる昆虫や種子類が環境から減少したことに関係するが、本分析より、ヒトの場合も同様に高い住宅コスト負担や非正規雇用による経済基盤の脆弱性、生活の先行き見通しの不安定性が、出生率にマイナスに作用し、少子化を助長することが明らかになった。

非正規雇用者の5人に1人を正規雇用に転換し、最低賃金を全国一律1500円/時間とすると、全国平均の合計特殊出生率は0.18の改善が見込まれ、さらに各地域・自治体の支援等により福井県や鳥取県のように「子育てのしやすい県」に認知されるように変貌すれば、さらに高い0.29の改善となる可能性がある。そのとき、女性人口の年齢構成や住宅賃貸料などが現状のままとすると、合計特殊出生率は2024年の1.15から1.33~1.44まで回復する。

以上から、国は非正規雇用者の正規雇用への転換や最低賃金の引上げを、「子育て支援策」と同時に計ることで、出生率の急速な低下を一定程度緩和あるいは改善を図ることができる。

使用データ

- 「都道府県別合計特殊出生率(令和6年、令和5年)」:「(令和6年(2024)人口動態統計月報年計(概数)の概況))(厚生労働省)

- 「15歳~34歳の人口及び非正規雇用者数」:「令和4年就業構造基本調査」(厚生労働省)

- 「1畳当たり家賃(住宅の種類:総数)」:「令和5年住宅・土地統計調査」(総務省)

- 「都道府県別最低賃金」:「令和6年度地域別最低賃金改定状況」(厚生労働省)